Les maréchaux laissés sur le Rhin s’opposent à deux généraux aux caractères incompatibles. D’un côté, le général en chef des forces alliées, le Feldmarschall Karl Philipp Fürst zu Schwarzenberg, un militaire de carrière qui a fait depuis 20 ans toutes les campagnes de l’Autriche contre la France. Sans doute compétent, il voit le feu pour la première fois à 18 ans contre les Turcs. Il couvre la retraite à la bataille de Hohenlinden évitant ainsi la catastrophe. Il fera de même quelques années plus tard au soir de la bataille de Wagram. À Ulm il s’échappe de l’encerclement et de la capitulation qui suivra. Diplomate, il sera ambassadeur à Saint-Pétersbourg et à Paris où il négocia le mariage de Marie-Louise et Napoléon. Commandant le contingent autrichien pendant la campagne de Russie, il réussira à éviter les combats et les pertes importantes. Les historiens prussiens prendront plaisir à décrire le généralissime des Alliés comme étant sans imagination, tourmenté, trop prudent quant à la sécurité de ses lignes de communications et surtout trop lent. Si tout cela est partiellement vrai, le jugement est toutefois sévère. En effet, la campagne de 1814 est plus que tout autre conforme au mot de Clausewitz : la continuation de la politique par d’autres moyens. Or, les Alliés avaient des objectifs politiques discordants et ces divergences eurent des effets importants sur la conduite des opérations militaires. De plus, Schwarzenberg devra continuellement négocier avec les différents souverains et leurs cours les mouvements des troupes nominalement sous son commandement.

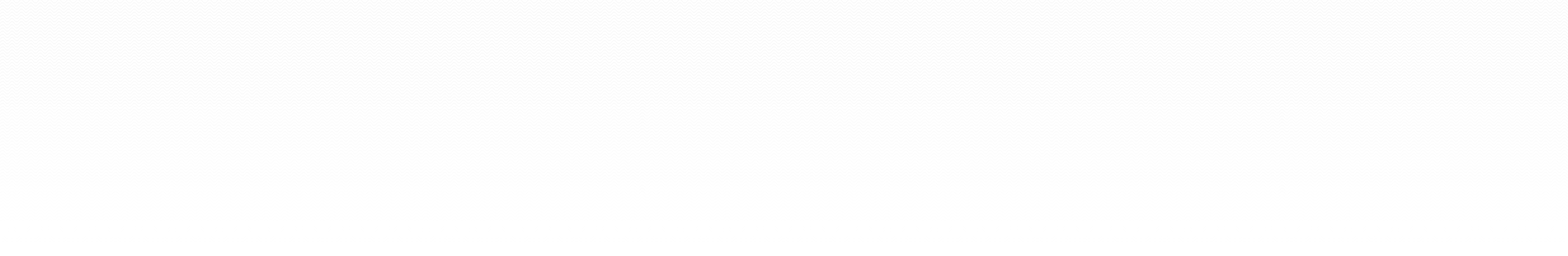

La France fatiguée, usée par vingt ans de guerres incessantes, aspire à la paix. Plus que les Marie-Louise, les gradés souhaitent la paix. Or, une paix honorable semble hors de portée (voir ici). Les années victorieuses laissent place à des tragédies, rendant encore plus désirable la paix. La funeste campagne de Russie a vu fondre une armée de 420 000 hommes, dont 350 000 Français : seulement 80 000 repasseront le Niémen en décembre 1812 [3]. Pour la campagne suivante, une nouvelle Grande Armée a été rebâtie, près de 600 000 conscrits ont été appelés, la moitié traversèrent le Rhin, si bien que près d'un demi-million de Français se trouvaient en Allemagne. Combien revirent la France en novembre 1813 ? Peut-être 70 000 loqueteux qui seront de surcroit dévastés par le typhus [nuançons un peu, plus de 150 000 hommes demeurent en Allemagne, dispersés dans diverses garnisons]. D'autre part, plus qu'un simple abcès, l'engagement en Espagne s'est révélé être une véritable « plaie » : il est probable que l'Empire y engloutit 250 000 hommes en six ans. En janvier 1814, c'est 100 000 hommes de bonnes troupes constituant l'armée des Pyrénées (Soult) et celle de Catalogne (Suchet) qui sont immobilisés dans le sud de la France [4]. L'Empereur conserve aussi des troupes en Hollande et en Italie.

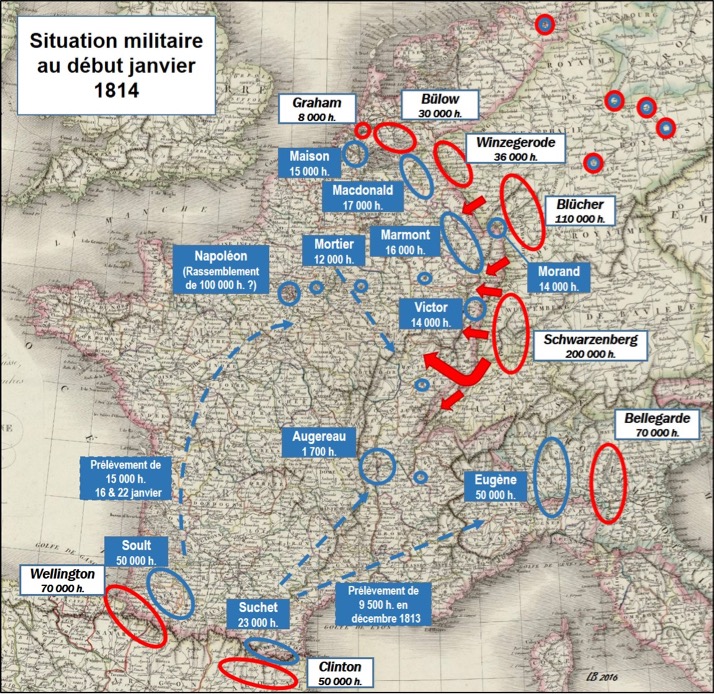

Conséquence de tout cela, sur le Rhin, les maréchaux Marmont et Victor disposent, au début janvier, d'au plus 35 000 hommes pour ralentir la progression des deux masses ennemies. Au courant du mois, des forces supplémentaires s'ajouteront, soit la Vieille Garde sous Mortier à Langres, et une division de Jeune Garde sous Ney à Nancy [5]. Il y a aura bien aussi l'incorporation des conscrits dans les différents corps, la création de la Réserve de Paris, tout cela sera néanmoins à peine suffisant pour combler l'attrition.

Au-delà de la faiblesse numérique des armées, c'est la faiblesse morale des maréchaux qui les commandent qui est remarquable. Beaucoup de contemporains l'ont rapporté, les deux maréchaux assurant la protection de la frontière française sur le Rhin, particulièrement Victor, semblent souffrir d'un état d’affaissement qui leur enlève la confiance, l'entrain et le zèle des belles années. Fatigue, simple découragement, fatalisme ou indifférence? Un exemple parmi d'autres, le 8 janvier, de Baccarat, Dejean écrivait à l'Empereur : « Je crois de mon devoir de répéter à Votre Majesté ce que j'ai déjà eu l'honneur de lui dire sur le duc de Bellune; ce n'est pas l'homme qu'il faut dans la circonstance, et son commandement dans cette partie est une calamité publique. M. le général Grouchy est absolument de même avis que moi sur tout ce qui se passe [6]. »

Quant à Marmont, ancien aide de camp du général Bonaparte en Italie, il était jusqu'à la trahison qui fera entrer son titre dans le dictionnaire, un des fidèles de l'Empereur. Par faiblesse ou justement en souvenir de l'époque de leurs jeunes années, ce dernier l'avait toujours traité avec bienveillance, voir avec affection, même lorsqu'il commit des fautes graves. Il est considéré par plusieurs, au premier chef par lui-même, comme ayant du talent. Il était sans doute un officier méritant, mais général talentueux? Les troupiers avaient semblent-ils une opinion divergente, s'exclament sur son passage « Ah! voilà Marmont, nous nous battrons, mais nous serons battus. » Chose certaine, en 1814 ses compétences seront fluctuantes, il se montrera capable du meilleur comme du pire. Napoléon écrira, après le hurrah d'Athies : « Il est probable que l'ennemi aurait évacué Laon, dans la crainte d'y être attaqué, sans l'échauffourée du duc de Raguse, qui s'est comporté comme un sous-lieutenant [7]. » Un aide de camp de l’état-major impérial nous a laissé un témoignage de l’état d’esprit de Marmont à cette époque :

Lorsque je remis ma dépêche, je remarquai que le maréchal, après en avoir pris connaissance, la rejetait avec mépris sur la table. Il ne dit presque rien et prononça seulement avec nonchalance ces mots : « C’est bon ! » Mais quand il monta à cheval et donna l’ordre de commencer l’attaque, je me joignis à son état-major. En causant avec les différents officiers, je demandai à Grabinski ce qui se passait dans le corps du maréchal : il m’avoua que celui-ci ne faisait aucun mystère de ses sentiments, disant que la fin de l’Empire approchait, que tout nouveau coup de force était inutile, qu’il faillait économiser les hommes, et que ce n’était pas la peine de faire couler plus de sang. En parlant de l’Empereur, le maréchal disait : « Cet homme ne sera content que quand il nous aura fait tuer jusqu’au dernier [8].

Curély, qui commandait alors le 10e Hussards, apporte un autre exemple de l’attitude négative de l’entourage de Marmont à cette époque :

Le général Curto vint causer avec moi à la tête de mon régiment, et après m’avoir répété les on-dit que je viens de raconter [révolte du Midi, les Autrichiens sous peu à Paris, démence de l’Empereur et son abdication], il y ajouta que les colonels de régiment, s’ils se conduisaient bien, seraient conservés et que leur position était préférable à celle des généraux, dont un grand nombre resterait sans emploi. Je lui proposai de suite de changer de grade avec moi, alors on prit le ton de la plaisanterie, et le général, continuant sur le même ton, me demanda si je serais assez ennemi de moi-même pour suivre la mauvaise fortune d’un homme qui allait être abandonné du peu de troupes qui lui restaient; il me dit que cet homme avait perdu la tête et qu’il lui était impossible de résister à toutes les forces de l’Europe réunies contre lui. Je lui répondis : « Mon général, fou ou non, je suivrai Napoléon dans ses revers comme dans sa fortune. » Le général ne me répliqua rien et me quitta en riant [9].

Finalement, le dernier homme du trio de maréchaux français faisant face à Blücher, Ney, prince de la Moskova, arriva à Nancy le 9 janvier pour prendre le commandement des troupes qui s'y trouvaient. En fait, il n'y avait que la division de Jeune Garde du général Meunier. La division Curial qui devait compléter son corps était toujours à Thionville, les troupes de lignes se réduisaient à des détachements totalisant à peine 2000 hommes. Sans état-major, sans troupes et sans inspiration, la présence de Ney a seulement contribué à augmenter la confusion alors régnante. L'absence de son chef d'état-major de prédilection, le général Jomini, lui fait alors cruellement défaut.

Acculé à s'en remettre au sort des armes, Napoléon doit faire face au manque de moyens et à la mauvaise volonté de ses lieutenants. Le temps, cette donnée que Napoléon considérait comme irremplaçable, fait également défaut[10]. En instruisant son ministre de la Guerre qu'il disposait de « sept mois, jusqu'au mois de mai » afin de reconstruire l'armée ou à Marmont que « l'ennemi ne veut pas tenter de passer le Rhin [11]», l'Empereur se raccrochait à la chimère d'une campagne printanière; ce qui lui laissait, comme l'année précédente, le répit nécessaire pour effectuer les préparatifs. Or, si en novembre 1813 les considérations diplomatiques, lire les intérêts nationaux entre les grandes puissances coalisées, paralysent les opérations militaires, les Alliés, malgré leurs atermoiements, vont finalement se décider à le bousculer et à saisir l'initiative, imposant le tempo aux opérations par une campagne d'hiver.

Depuis Paris, Napoléon désirait donc retarder son entrée en campagne jusqu'au 15 février, date à laquelle il espérait réunir une nouvelle Grande Armée de 120 000 hommes pour opérer dans l'est de la France avec une réserve de 30 000 hommes à Paris [12]. Il s'agissait là d'une bien lourde tâche, sans aucun doute impossible à réaliser avec les faibles moyens à la disposition maréchaux Victor, Marmont et Ney. L'avance des Alliés est cependant timide, même si pas une seule fois les trois maréchaux ne laissèrent présager à l'ennemi l'intention d'un arrêt ou d'une concentration de leurs forces. Aucun mouvement offensif ou démonstration agressive ne fut tenté. Il y eut bien quelques petits affrontements, fruits du hasard ou de l'esprit d'initiative d'un officier subordonné : pensons par aux charges heureuses de la cavalerie de Milhaud à Sainte-Croix le 24 décembre 1813, tombant par chance sur le corps volant Streifkorps Scheibler [13] et lui infligeant une sévère correction, causant l'incertitude au quartier général de la Hauptarmee [14]. Marulaz fera de même à Beaume-les-Dames avec le Streifkorps Wöber. Ou encore aux échauffourées du général Rousseau dans la région d'Épinal quelques semaines plus tard. Toutefois rien d'important et de prémédité ne fut entrepris comme les actions du maréchal Mortier près de Langres et Bar-sur-Aube, nous y reviendrons. De tels « coups de patte » auraient entrainé des retards de plusieurs jours pour l'ennemi. Napoléon jugera correctement que « ce n'est pas avec une arrière-garde qui est prête à partir qu'on garde une position [15]. » Or, ces arrière-gardes décampant devant le premier cosaque en vue semblent être l'unique ressource des trois maréchaux.

Les reculades de ce trio, l'absence de coordination entre leurs mouvements qui obligent le voisin à céder du terrain, sans oublier l'apathie des populations, rapprochent dangereusement les monarques coalisés de Paris. Les armés de Schwarzenberg et Blücher franchissement sans entraves les obstacles géographiques : les cols des Vosges ne seront pas défendus, les points de passage sur la Sarre non plus. Pire, sur la Moselle des ponts sont livrés intactes et sans combats, etc [16]. Le scénario se répétera sur la Meuse quelques jours plus tard. Les villes se rendent devant quelques partis de cavalerie [17]. Le sénateur Cochen, commissaire extraordinaire dans la 4e division militaire (Nancy), rapporte dès le début janvier que « l'ennemi plus prévoyant, mieux instruit, est entré dans les Vosges comme dans un salon, avec la certitude qu'il ne rencontrerait aucun obstacle. Deux cents hommes, une pièce de canon auraient suffi pour l'arrêter aux gorges de Bussang [18]. »

Notes

[1] Essentiellement, Blücher ne pourra compter pendant le premier mois de la campagne que sur le Preussisches I. Armeekorps (Yorck), le corps russe de Sacken et un détachement du corps russe de Langeron sous Olsufiev. Nous pouvons ajouter à cela le petit du corps volant, Streifkorps, du prince Biron von Curland. Le corps de Kleist, Preussisches II. Armeekorps était encore à cette époque sous Erfurt; celui de Langeron restait devant Mayence et les corps fédéraux, en voie de formation, ne viendront les relever qu’à partir de la fin de janvier.

[2] La Hauptarmee, Grande Armée, car les souverains alliés voyageaient à sa suite, est aussi appelée Grande Armée de Bohème.

[3] Rey, Pierre-Marie, « La Grande Armée dans la campagne de Russie », in Hervé Drévillon, Bertrand Fonck, Michel Roucaud (dir.) Guerre et armées napoléoniennes : Nouveaux regards (2013).

[4] À la fin de l'année 1813, l'armée de Catalogne comptait environ 32 000 hommes, auxquelles il faut soustraire les désarmements survenus après Leipzig et quelques prélèvements, soit 9 583 hommes. Au début de l'année 1814, cette armée comptait donc environ 23 000 hommes.

[5] Sous Victor, de Huningue jusqu’à Strasbourg, le 2e corps (5500 hommes et 14 canons) et le 3e corps de cavalerie (4000 hommes et 6 bouches à feu). Marmont couvrait la frontière de Landau à la Moselle avec le 6e corps (un peu plus de 10 000 hommes et 23 canons) et 3000 cavaliers. Ajoutons les 12 000 hommes de la Garde, sous Mortier, en déplacement de la Belgique vers Langres. À la mi-janvier, Ney devait prendre le commandement de deux divisions de Jeune Garde (Decouz et Meunier). La division Decouz, forte de 2500 hommes, était en cours de formation à Thionville et passera momentanément sous les ordres de Marmont le 12 janvier. Quant à Ney, il sera à Nancy le 9 janvier, avec les 4000 hommes de la division Meunier.

[6] Cité par de Behaine, III, p.111.

[7] Napoléon à Joseph, Chavigon, 11 mars 1814. Correspondance, № 21461. Le maréchal Foch ajoutera « La nature humaine avait atteint en lui [Marmont] sa limite de résistance. »

[8] Grabowski, p.98.

[9] Curély, p. 366-367.

[10] Ne dira-t-il pas que « la stratégie est la science de l’emploi du temps et de l’espace. Je suis, pour mon compte, moins avare de l’espace que du temps : pour l’espace, nous pouvons toujours le regagner. Le temps perdu, jamais. »

[11] Napoléon à Clarke. Saint-Cloud, 10 novembre 1813, 11 heures du soir. Correspondance, № 20874. Napoléon à Marmont. Saint-Cloud, 20 novembre 1813. Correspondance, № 20927.

[12] « L’essentiel est de retarder la marche de l'ennemi autant qu'il sera possible, et de pouvoir attendre jusqu'au 15 février ; nous aurons alors une grande armée. » Berthier à Marmont, Paris, le 16 janvier 1814. Cité par Marmont, VI, p. 139. Note sur la situation actuelle de la France, Paris, 12 janvier 1814 (date présumée). Correspondance, № 21089. Instruction générale pour le corps d'Anvers, les ducs de Tarente, de Raguse et de Bellune, le prince de la Moskova et le duc de Trévise. Paris, 13 janvier 1814. Correspondance, № 21091. Berthier à Victor, Paris, 16 janvier 1814. Registre de Berthier, Archives de la Guerre. Cité par Weil, I, p. 152.

[13] Dès l’ouverture de la campagne, six corps volants, Streifkorps (Scheibler, Thurn, Scherbatov II, Wöber, Seslavin, Biron von Curland), furent créés pour couvrir et éclairer les mouvements des armées coalisées en France. Ces Streifkorps devaient agir comme des troupes légères déployées en profondeur, précurseurs de nos modernes patrouilles à long rayon d’action. Les cosaques furent tout désignés pour ces opérations, mais des régiments de cavalerie légère furent aussi affectés à ces tâches.

[14] Bernhardi, Toll, II, p. 135.

[15] Napoléon à Berthier, Châlons-sur-Marne, 26 janvier 1814. Correspondance, № 21155.

[16] Le 13 janvier, quelques parties de cavalerie légère du corps de Sacken s’emparent des ponts de Bouxières (sur la Meurthe) et de Frouard sur la Moselle. Le lendemain, devant les hussards de Lanskoy, le général Ricard abandonne intact l’important passage de Pont-à-Mousson. Le pont de Neufchâteau fut pris intact par Platov le 16 janvier. De même pour Pont-Saint-Vincent aisément pris, ce qui permettait d’envelopper Toul. Les ponts de Saint-Mihiel et de Commercy furent pris par les cosaques, mais heureusement respectivement repris par Decouz et Briche avant l’arrivée du gros de la Schlesische Armee. Le pont de Vaucouleurs, sur la Meuse, bien que légèrement endommagé, fut pris le 20 janvier, de même pour celui de Saint-Dizier intact le 25 janvier par Scherbatov. Cette liste n’est pas exhaustive.

[17] Luneville par deux escadrons de hussards. Pont-sur-Saône par le corps volant de Thurn, Weil, I, p. 62. Etc. Épinal tomba aux mains du corps volant de Sherbatov.

[18] Colchen à Montalivet Nancy, 8 janvier 1814 in Benaerts, p. 13.

![]()